전승일 작가 |

두 살 때 소아마비 진단을 받고 평생을 소아마비 증후군을 안고 살았던 장애 연구가 토빈 시버스(Tobin Siebers, 1953~2015) 교수는 저서 <장애 미학(Disability Aesthetics)>(2008)을 통해 “장애는 미래 발전에 작동하는 중요한 미적 가치”라고 하면서 “장애는 현대예술에서 결함이나 퇴보를 의미하는 것이 아니다. 장애는 인간의 다양성에 대한 인식을 넓혀주며, 미학의 역사에서 기존의 가정들을 실험하는 새로운 관점을 제시한다. 장애는 현대미학에서 필수적이다.”라고 하였다.

인간에게 장애는 무엇인가?

토빈 시버스에 따르면 장애는 미적 인식을 확장시키고 다양화하며, 장애를 받아들이지 않는 것은 예술적 아이디어와 대상을 제한하는 것이다. 이제 예술가들은 장애미학을 끌어안고 근본적인 미적 전제 조건들에 물음표를 던질 필요가 있다. 장애는 신체적·정신적 결함이 아니라 인간의 본질적 정체성이며, 장애미학은 손상 그 자체를 있는 그대로의 모습으로 인정하는 것에서 출발한다.

유럽에서는 2000년대에 들어서 본격적으로 장애경험을 바탕으로 장애인이 만들어내는 장애예술(Disability Arts)이 사회적으로 공론화되었는데, 이러한 장애예술운동은 장애경험이 개인적 손상이나 방해 장벽이 아니라 예술에 있어서 본질적 주제라는 인식에서 출발한 것이다. 즉, 장애인은 비장애인과 본질적으로 차이가 없으며, 장애예술은 사회의 다양성을 증진시키고 창의적인 산업 발달에 적극적으로 기여한다는 것이다.

문화 다양성과 인간 평등성에 기초한 장애예술은 인권운동에 바탕을 두고 있으며, 장애 당사자 예술가의 창작 활동 뿐만 아니라, 장애에 대한 몰이해와 편견 그리고 부정적 내러티브에 대한 사회적 대응을 의미한다. 장애는 공동체성을 잃어가는 사회에서 윤리적 회복의 실천을 이끌어간다. 장애는 장애가 아니며, 인간 진화와 공존의 정당한 준거이다.

장애예술과 AI 기술의 융합

저명한 미술평론가이자 큐레이터인 니콜라 부리오(Nicolas Bourriaud)는 저서 <관계의 미학(Relational Aesthetics)>(1998)에서 새로운 시대의 예술가들은 “이미 구성된 어떤 것을 제시하여 사회적인 영향을 미치는 사람이 아니라, 어떤 것을 발생할 수 있는 미결정(undeterminate)의 공간으로 관객을 끌어들이는 사람”이라고 언급했다.

역사적으로 보면 예술은 정신과 기술의 결합체로 발전하면서 개념화되어 왔다. 특히 디지털 미디어와 생성형 인공지능(Generative Artificial Intelligence)의 획기적 발전은 예술과 기술의 단순한 결합을 넘어서 인간의 지각과 감각을 확장시키면서 혁신적이고 새로운 형태의 예술 표현과 영상미학의 가능성을 예고하고 있다.

또한 다큐멘터리 영화에서 생성형 AI 기술을 어떻게 파악하고 활용할 것인가에 대한 논의는 해외에서도 다각도로 이루어지고 있다. 일례로 미국의 VULTURE 매거진은 “다큐멘터리는 AI를 어떻게 활용해야 하는가?(How Should Documentaries Use AI?)”라는 기사를 통해 AI 가이드라인, 알고리즘 편향(Algorithmic Bias), 페이크 아카이브, 딥 페이크 등 다큐멘터리 영화에서의 생성형 AI 기술과 관련된 여러 가지 이슈를 다룬 바 있다.

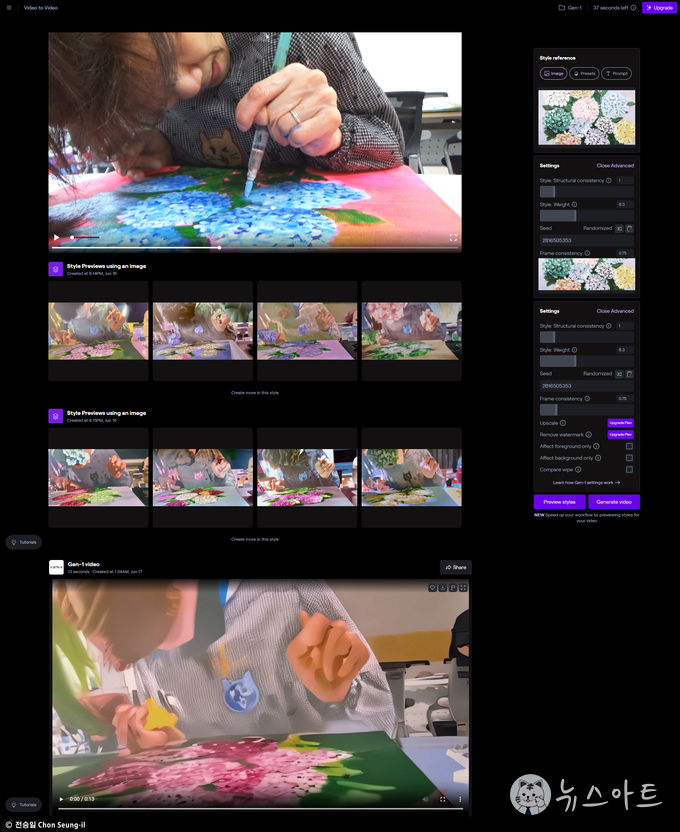

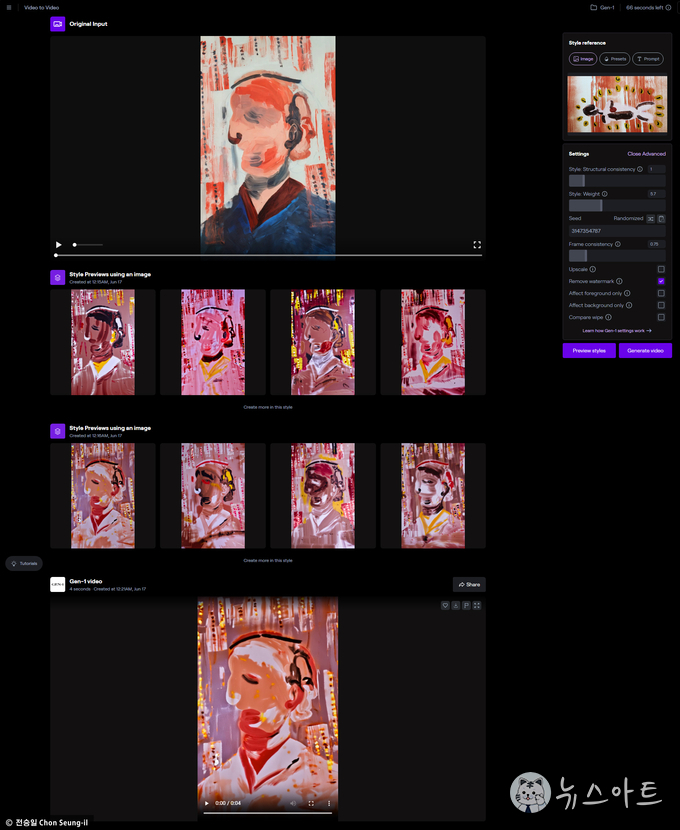

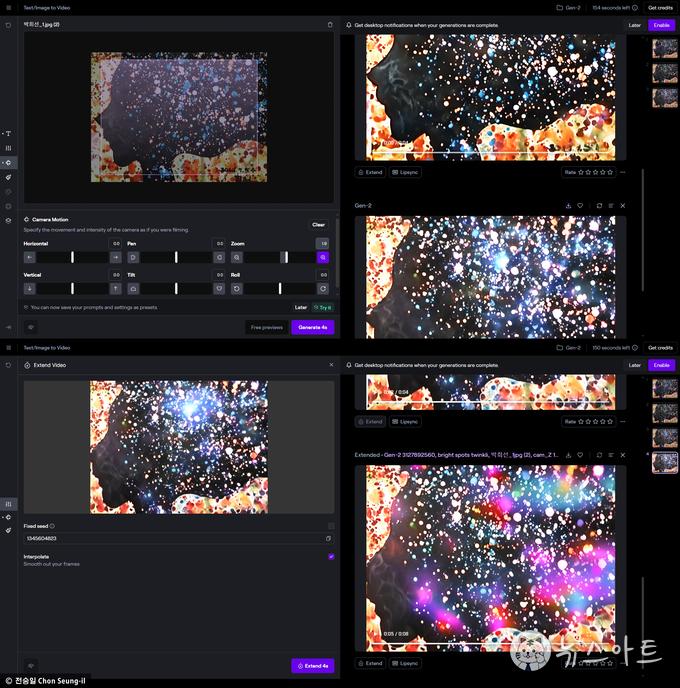

장애예술 AI 다큐멘터리 <밤하늘의 별만큼>은 정신장애와 지체장애를 갖고 있는 당사자 예술가들의 서사와 스페셜한 예술 활동을 테마로 한다. <밤하늘의 별만큼>을 제작하고 있는 신경다양성예술센터와 전승일 감독은 과정 중심과 장애미학 확장의 관점에서 이미지와 영화 분야에서 급속도로 발전하고 있는 생성형 AI 기술을 다큐영화 제작에 융합하는 다양한 실험을 능동적으로 시도하고 있다.

다큐멘터리 <밤하늘의 별만큼> 제작에서 생성형 AI 기술을 도입하여 다양한 융합을 시도하는 이유는 장애예술의 영화적 서사와 이미지 구축에서 단지 기록영상, 인터뷰, 사진만을 제시하는 것으로는 소통과 공감에 한계가 있기 때문이다. 중요한 것은 전통적인 영화 경계를 넓히고 새로운 영상언어를 탐구하는 장애미학의 확장과 혁신이다.

또한 AI 기술융합을 통해 장애는 장애가 아니며, 인간 본질의 정체성이라는 이슈를 상기하고, 정신장애 및 지체장애 예술가들의 당사자성과 내면의 스페셜한 미적 세계를 확장적으로 표현하는데 실험적이고 풍부한 예술적 가능성을 제공하고 있기 때문이다.

장애예술가의 미적(美的) 세계 확장

AI 다큐멘터리 <밤하늘의 별만큼>은 해외 영화제에서 연이은 호평을 받고 있는 전승일 감독의 신작 AI Film <Sensitive Generation>과 같은 맥락에서, 즉 AI 기술 활용에 대한 주관적 배타적 관점에서 영상 데이터를 새롭게 생성할 때 입력 데이터(image & video)를 모두 장애예술 당사자 작가들의 작품으로 하고 있다.

이러한 관점은 사용하는 영상 AI 툴의 학습 데이터나 알고리즘에 편향되지 않고, 당사자 예술가 작품의 예술성과 원본성을 온전하게 유지하고, 동시에 AI 영상을 생성적으로 증폭 강화하는 대안적 AI 아트 창작방법이다.

나아가 <밤하늘의 별만큼>은 생성 AI 아트에서 사회적·윤리적 문제가 되고 있는 예술작품의 저작권, 이미지 무단 스크래핑, 표절과 모방 이슈를 넘어서 장애예술 당사자 작가들의 미적 사고와 시각적 표현의 세계를 새롭게 확장적으로 강화하는 이미지 구축 전략으로 기술 자체가 목적이 아님을 다시 한 번 상기시키고자 한다.

특히 <밤하늘의 별만큼>은 영화 제작에서 이미지와 영상 생성형 AI의 대표적인 기술 가운데 하나인 ‘Text to Image’ 혹은 ‘Text to Video’ 기술 사용을 가급적 배제했다. 그리고 장애예술 당사자 작가들의 미술작품을 기반으로 ‘Video to Video’ 기술을 통한 영상 생성에서도 당사자 예술가의 그림을 이미지 프롬프트로 입력하고 다양하게 변주(變奏)함으로써 위와 같은 대안적 창작방법을 구체화한다.

이미지 프롬프트는 텍스트 프롬프트의 한계성을 보강하는 자유롭고 비경계적인 AI 예술 창작의 주요한 접근 방법이다. 즉 <밤하늘의 별만큼> 영화 제작에서 AI 기술을 활용한 영상 생성은 입력 데이터와 이미지 프롬프트 모두 당사자 예술가들의 작품을 설정하여 이루어진다.

이는 장애예술 당사자 작가들의 새로운 미적 경험과 정체성에 대한 예술적 탐구의 지속가능성을 보장하는 대안적 AI 아트 창작방법이다. 궁극적으로 <밤하늘의 별만큼>은 장애예술 당사자 작가들의 미적 세계를 AI 기술을 활용하여 재구성하고, 이를 새로운 시각적·영화적 표현 언어로 확장함으로써 장애미학의 지평을 넓히는데 기여하는 것을 탐구한다.

장애인 무용수인 닐 마커스(Neil Marcus)는 “장애는 역경에 맞서는 용감한 투쟁이나 용기가 아닙니다. 장애는 예술입니다. 그것은 독창적인 삶의 방식입니다.”라고 말했다.

이제 장애미학은 인간 존재에 관한 새로운 인식 방식을 제안한다. 장애와 기술은 아주 오랜 역사를 갖고 있는 인간의 고유한 영역이다. AI 시대, 이제 이를 새롭게 융합 통섭하는 예술가를 필요로 하는 시대가 되었다.

(전승일 aniexe@daum.net)