생각나는 대로 만들고 그리며, 작품이란 틀 자체를 깨부수는 김을의 ‘김을파손죄’전이 서울 조계사 옆 ‘OCI갤러리’에서 열리고 있다.

김을은 기존의 타성을 깨기 위해 늘 새롭게 생각하며 다양한 작업을 시도하는 작가다. 전시장 1층에 설치된 작업실에는 수많은 망치가 벽에 걸려있다. 붓이 있어야 할 곳에 망치가 있다는 것은 자신의 창작이란 망치로 깨부순다는 것이나 마찬가지다.

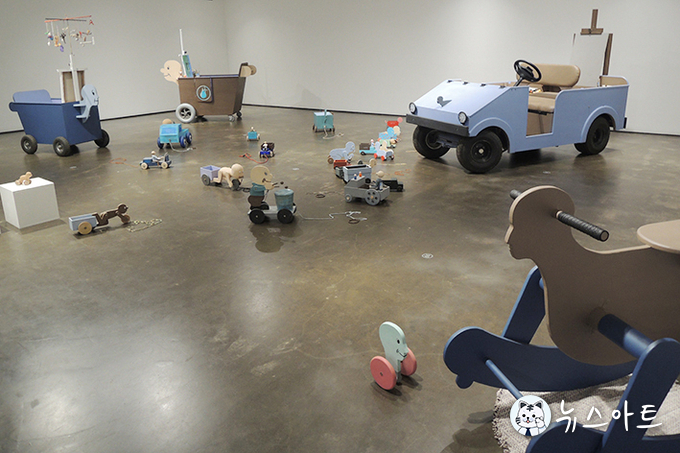

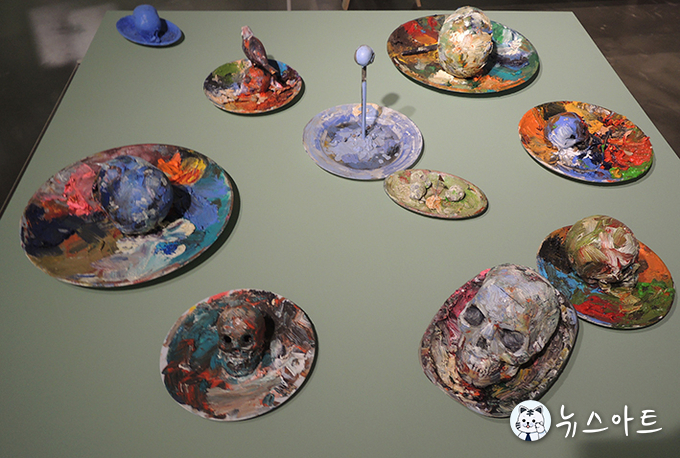

장난감 같은 다양한 오브제를 비롯한 수많은 드로잉 작품이 삼 개 층에 나누어 빽빽이 전시되었는데, 누구처럼 특정한 주제도 없고 일관된 방식도 없다. 닥치는 대로 만들거나 그리고, 아니면 사정없이 파손한다. 작업을 일로 보지 않고, 즐기는 놀이에 가깝다.

전시장 곳곳에 갖가지 인형 형상이나 머리가 어지럽게 늘려 있고, 목마나 수레가 놓여있기도 해, 마치 어린이집이나 놀이터에 온 기분이다. 인형의 신체를 분해하여 다시 조립하고, 그 위에 그림을 그리기도 하는 다양한 행위들이 어린이처럼 자유롭다.

그러나 자세히 들여다보면 그 속에 많은 이야기가 숨어 있다. 심각한 척 그렸으나 능청스러운 익살이 있고, 세상을 향한 야유도 엿보인다. 이러한 것들을 적절히 버무린 균형감이 김을 작업 전반을 아우르는 중요한 요체다.

작품 하나하나의 섹션 구성이나 형식이 작품 전체에 걸쳐 프랙털처럼 등장하기를 거듭한다. 때로는 그로테스크한 느낌으로 변형시킨 작품에서 우상파괴적 태도를 드러내기도 한다. 요란한 놀이를 통해 그동안의 사색을 오브제나 드로잉으로 표출해 내는 것이다.

작가를 빼닮은 민머리와 미소가 있는가 하면, 앙증맞도록 귀여운 인형도 곳곳에 늘려있다. 물신적 욕망을 드러내는 인형 같은 오브제도 어쩌면 확장된 드로잉인 셈이다. 그의 작품은 조미료가 전혀 들어가지 않은 싱싱한 날것 같다.

작가는 무엇을 그릴지에 대해 고민하지 않고 그림으로부터 자유로워지는 것이 목표라지만, 작업에 임하면 여전히 갈등한다. 드로잉 곳곳에 등장하는 “나의 그림이 개지랄을 떨고 있다, 넌 무조건 지옥행!, 그림 이 새끼" 등의 글귀 들이 말한다. 그뿐 아니라 그림을 집어던지는 사람, 날아가다 처박혀 벽으로 흘러내리는 그림, 잘 마무리하다 냅다 긋고 찢은 캔버스까지 각양각색이다. 이와 같은 행위들이 작가의 진솔한 마음을 말해주는 민낯인 것이다.

어쩌면 ‘김을파손죄’란 주제 자체가 김을의 미술 행위를 말하는 것이나 다름없다. 제도화된 틀이나 속박으로부터 벗어 나려는 자유로운 행위 자체가 김을 작업의 핵심인데, 선택한 오브제나 드로잉을 파손해가며 만들었다는 자체는 창작의 역설이 아닐 수 없다.

한때는 동판을 부조처럼 오려 붙인 뒤 아크릴 물감으로 칠하는 자화상 연작을 그렸고, 자신의 뿌리를 가계사에서 찾는 혈류 연작도 발표 했다. 이는 자기 내면에 대한 성찰에서 가족 또는 핏줄의 내면으로 영역을 확대한 것으로 해석된다. 그리고 인생의 슬픔이나 한을 산이라는 자연 공간에서 해방시키려는 ‘이산 저산’을 발표하기도 했다.

작가의 뇌리와 감성의 망에 걸려 탄생한 ‘김을파손죄’는 오는 6월4일까지 열린다.

사진, 글 / 조문호