최석태 미술평론가 |

이중섭이 그린 그림 가운데 흔히 은박지라고 하는 바탕에 그린 그림들이 있다. 은박지는 그 이름으로 보아 은을 엷게 펴서 종이에 붙인 거라고 생각하겠지만, 그 '은'은 사실 알루미늄을 가리킨다. 알루미늄을 흔히 양은이라고 하고, 그냥 은이라고도 부른다.

지금은 양은이 식기나 일상용품으로 흔히 쓰이지만, 자연 상태에서는 귀한 것이라서 전기분해로 대량 생산되어 싸지기 전에는 금과 은 다음으로 귀한 대접을 받았던 귀금속이다. 은박 기술이 발달한 지금은 은박지가 아주 얇아서 이를 긁어내 그림을 그리는 것이 거의 불가능하지만, 옛날에는 꽤 두툼하고 튼튼했다.

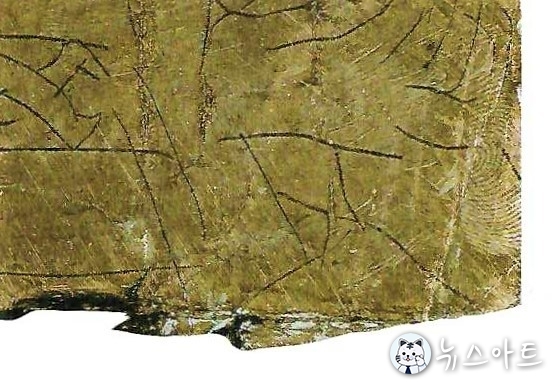

알루미늄 박지를 긁어서 밑그림을 그린 다음 담뱃진이나 물감을 칠하고 닦아내는 과정을 거친 이 그림들은 재료가 특별한 점 말고도, 접힌 자국이나 모서리 등 한정된 공간을 이용하면서도 섬세하게 표현해내는 이중섭의 뛰어난 그림 솜씨를 볼 수 있다.

이런 종류의 그림은 그 자체가 지닌 맛에 더하여 중섭이 스스로 아내에게 밝힌 바에 의하면 ‘대작의 준비 작업’이기도 했다. 또한, 언제 어디서나 작업이 가능했기 때문에 그때그때의 느낌을 기록하는 수단이기도 했다.

중섭은 은박지 그림을 언제부터 그렸을까? 서울에서 1955년 초에 열린 개인전에 방문한 중섭의 스승 임용련의 부인 백남순이 은박지 그림들을 보고 이런 그림이 좋다고 평하자, 중섭은 지금의 고등학교에 해당하는 오산고등보통학교 시절 임용련 선생의 가르침에 자극받아 시작한 작업이라고 밝혔다.

일본에서 대학 다니던 시절에 시작했다든지, 부산 화장실에서 발견한 작업이라는 등 이른바 은박지 그림이 언제 시작되었나 하는 것에 대한 이런저런 소문은 너도나도 먼저 보았다고 주장하는 것에 지나지 않는다.

여기서 소개하는 이 그림은 중섭의 은박지 그림 가운데 조금 더 특별하다. 알미늄 박지를 긁어서 그린 뒤에 천으로 묽은 물감을 바른 뒤 닦아내지 않고 그대로 말린 듯, 옅은 갈색이 전면을 덮고 있다. 화면 전체가 어두워 식별하기가 좀 불편하지만, 오른쪽 하단 귀퉁이에는 덜 마른 물감을 만졌는지, 심지어 지문이 찍혀있기도 하다.

그림의 가운데에는 관들이 앞에서 뒤로 죽 이어져 있고 그 안에는 시체가 있다. 관의 오른쪽에 여인의 얼굴이 커다랗게 그려져 있고 한쪽 눈 아래로 비가 내리듯 줄이 짧게 여러 개 그어져 있다. 눈물이 흘러내리는 표현으로 보인다.

왼쪽에는 여러 사람이 그려져 있는데, 부둥켜안고 있는 듯한 사람도 보이고, 무언가 주장하거나 전달하려는 듯 한 손을 치켜든 사람이 있다. 관 속을 살펴본 뒤 "우리 애는 없어, 우리 애 아니야"하는 걸까, "여기야 여기" 하는 걸까, 표정이 없으니 알 수가 없다. 그리고 그 사람을 둘러싼 수많은 얼굴들이 보인다. 뒤쪽으로도 많은 사람을 표현하려는 듯 머리 윗부분만 보인다. 이들은 어떤 이유로 현장을 찾았을까?

이 그림에 얽힌 이야기는 김영랑이 여순사건을 소재로 1948년 11월 동아일보에 게재한, <새벽의 처형장>과 <절망>이라는 시가 잘 말해준다. 아래는 11월 14일자에 실린 <새벽의 처형장>이다.

새벽의 처형장에는 서리 찬 마의 숨길이 휙휙 살을 애웁니다

탕탕 탕탕탕 퍽퍽 쓰러집니다

모두가 씩씩한 맑은 눈을 가진 젊은이들 낳기 전에 임을 빼앗긴 태극기를 도로 찾아 3년을 휘두르며 바른길을 앞서 걷던 젊은이들

탕탕 탕탕탕 자꾸 쓰러집니다

연유 모를 떼죽음 원통한 떼죽음

마지막 숨이 다 져질 때에도 못 잊는 것은

하현찬달 아래 종고산 머리 나르는 태극기

오---망해가는 조국의 모습

눈이 차마 감겨졌을까요

보아요 저 흘러내리는 싸늘한 피의 줄기를

피를 흠뻑 마신 그 해가 일곱 번 다시 뜨도록

비린내는 죽엄의 거리를 휩쓸고 숨 다졌나니

처형이 잠시 쉬는 그 새벽마다

보아요 저 흘러내리는 생혈의 싸늘한 피줄기를

이중섭이 월남한 이후의 어느 때에 그린 것으로 추정되는 이 그림을, 필자는 대구에서 그린 것으로 본다. 영롱하고 아름다운 낭만시만 쓰는 줄 알았던 김영랑이 이런 시를 쓸 정도로, 당시 상황은 처참했다. 영랑이 시를 쓴 1948년이던 1950년 이후 전쟁 중이던, 중섭이 목도한 정황은 이 시에 나오는 것과 별다르지 않았을 것이다.

그렇다 해도, 그런 정황을 이렇게 명확하게 그림으로 남긴 작가는 드물다. 해방 전후 조심스러운 정세 속에서도 직접적으로 혹은 암시적으로 이런 처참한 정황을 묘사한 작품을 남겼다는 점에서, 중섭은 화가로서 높이 평가될만하다.

이 그림은 지난 2016년 서울 국립현대미술관 덕수궁관에서 열렸던 이중섭, 백년의 신화라는 제목의 전시회에 출품되었던 작품이다. 이와 비슷한 중섭의 그림은 두 점 더 있다. 한 점은 오래전 어느 전시의 팜플릿에서 보았으나 챙겨 두지 못하여 참고자료로라도 보여드리지 못한다. 나머지는 어느 사진가의 자료에서 보았으나 그 때 복사를 부탁하지 못하여 내 손에 없음이 안타깝다.