뉴스아트 이명신 기자 |

요즘 뉴스아트에 갑자기 판소리 기사가 많은 것은 독자들의 기분 탓이다...가 아니고 추석 시즌이기 때문이라고 하자. 아무튼 인연이 그렇게 흘러가 난생 처음 판소리 완창이란 걸 보게 되었다.

무려 5시간 동안 한다는 소리에 주변 사람들은 모두 흔적 없이 사라져갔다. 같이 보겠다는 사람 구하기가 쉽지 않다는 말이다. 총 5명 목표였는데, 결국 중학생 한 명은 도망가버렸다. 그래도 무려 4명이나 함께 갔다. 그 중 나를 포함한 2명은 이전에 판소리 자체를 들어본 적이 없다. 기껏해야 여성국극 한 번 보고 '정년이' 웹툰으로 공부한 정도? 내 주변에 용자가 많다.

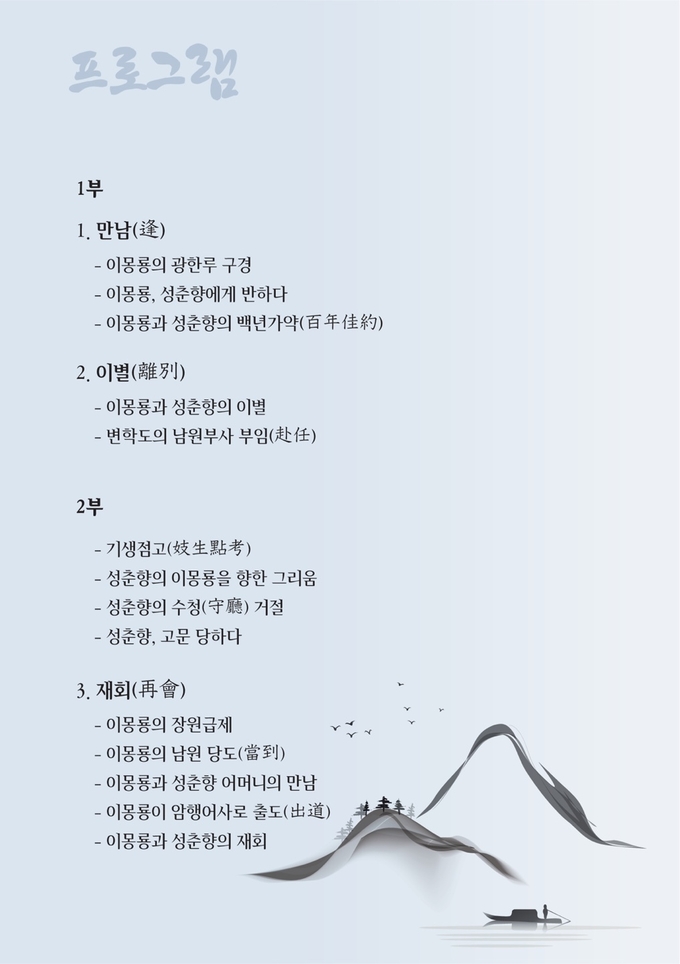

오늘 우리가 볼 공연은, 뉴스아트에서 알린 바 있는 <박가빈 판소리 완창 시리즈2, 조상현바디 김세종제 춘향가>

배고프면 어쩌나 목마르면 어쩌나 엉덩이 아프면 어쩌나 별 걱정이 다 되었다. 일단 인근에서 점심을 푸짐하게 먹고 입장했다. 들어와서 보니 다행히도 돈화문 국악당 좌석은 그 어떤 극장보다 좋았다. 결론부터 말하자만, 5시간 넘게 앉아 있었지만 전혀 불편하지 않았다.

원래는 1부만 보고 탈주할 계획이었다. 그런데 보다 보니, 2부, 3부, 결국 마지막까지 생존하고 말았다. 생존자들은 80명도 넘었다. 처음에 공연장을 꽉 채웠던 관객의 70% 이상이 명창 고수와 함께 완주한 것이다.

완주의 비결이 뭘까? 지난 해 대통령상을 수상한 박가빈 명창의 내공과 매력이 가장 크겠지만, 내가 직접 체험해 보고 깨달은 것은 추임새의 힘이다. 판소리에 '일청중 이고수 삼명창'이라는 말이 있는데, 이를 실감한 것이다.

판소리 공연에서는 청중의 반응과 고수의 장단이 중요하다는 말인데, 추임새를 넣어달라는 사회자의 말에도 몸은 쉬지 않고 넣고 있지만 입은 벌어지지 않았다. 질문하지 않는 주입식 교육 세대는 입을 열지 않긔... 옆자리 관객도 "발로 추임새 많이 넣었어"라고 할 정도로, 판소리 초보자에게 공연 중 추임새라는 것은 낯선 행위다. 하지만 고수의 추임새와 다른 판소리 매니아 관객들의 추임새를 듣다보면 조금씩 입이 열린다.

입이 열린 김에 내지르기로 했는데, 무슨 말인지 70프로 이상 못알아들으면서 순전히 감에 의지해서 추임새를 넣다 보니 주로 '으이' 아니면 '얼쑤'다. 그것도 너무 튀지 않게 작은 목소리로. 그런데도 어쩌다 보면 혼자 '얼쑤' 할 때도 있다. 어이쿠... 혹시 내가 틀렸나 뭘 잘못했나 주눅이 들지만 곧 다른 사람이 혼자 어허! 으이! 좋다! 한다. 어떤 때는 서로 다른 추임새가 서로 다른 박자로 연달아 네 번이나 나오기도 했다. 맞고 틀리는 것이 없는 자유로운 행동이란 말이다. 물론 고수는 쉴 새 없이 '잘한다' '좋다' '어으' '얼쑤' 등등을 한다.

용기를 얻어 문장 샘플에 없는 추임새도 넣어본다. 예를 들어 '어사출또 가즈아!' '멋지다!' 같은 거. 뱉어놓고 또 슬쩍 눈치가 보이지만, 이렇게 자유롭게 할 수록 관전이 쉬워진다. 내용을 알면 다양한 추임새를 넣을 수 있을텐데 하는 아쉬움이 매우 컸다.

더욱 놀라운 것은, 팬덤과 떼창은 케이팝 뿐 아니라 판소리에도 있다는 것. 장단을 맞추던 김태영 고수는 "오늘 박가빈 팬이 엄청 왔나봐"라고 농을 한다. 판소리 완창을 하다 보면 특히 아니리에서는 간혹 실수가 나온다. 노래 중심으로 연습을 하다보니 아니리에서 실수가 나오는 것은 자연스럽다고 한다. 그런데 실수를 하면 더 큰 박수와 추임새가 쏟아지고 그 대목을 외고 있거나 대본을 들고 있는 관객들이 떼창으로 분위기를 이끌기도 한다.

이건 판소리 초보에게 충격적이다. 실수해도 된다는 데에 한 번 놀라고, 더 큰 박수로 '내새꾸' 분위기가 만들어지는 데 놀란다. 무대 위의 명창은 또 이런 저런 이야기로 자연스럽게 즐겁게 넘어간다. 경쟁이 심한 자본주의 사회에서 살아오면서 이런 분위기 맛본 기억이 거의 없다.

그런 분위기에 매료되어서인가 마음의 빗장이 풀리고, 방자가 춘향이 편지 들고 한양 가면서 신세한탄 하는 대목에서는 첫 소절에 눈물이 주룩 흐른다. 아이고 부끄러워라, 나도 신세한탄하고 싶었나봐, 황급히 눈물 훔치고 다시 추임새를 넣는다.

국립전통예술중학교에서 온 박가빈 명창의 어린 제자들은 헤드뱅잉을 해가면서 스승의 공연을 즐기고 집중한다. 박가빈 명창의 스승인 염경애 명창은 객석 한가운데서 가끔은 등받이에 등을 기대지도 않고 긴장하며 제자의 성장을 지켜본다.

3부에서 박가빈 명창은 눈물을 보였다. 나중에 알았지만, '초경 이경'이라는 대목을 부르기 전이다. 20년 전 이 대목을 스승 염경애 명창이 부르는 것이 반해서 보따리 싸들고 문하로 들어갔다고 한다. 그걸 오늘 스승 앞에서 부르는 것이다. 판소리 문외한은 이해하기 어려운 엄청난 무게와 감정, 20년의 세월이 실려있는 듯하다. 염경애 명창은 이 대목을 들으며 고개를 끄덕였다.

그 뒤 몇 개의 묵직한 대목을 거쳐 완창이 끝났다. 기회가 되면 판소리 책을 사서 한 번 소리내서 읽어봐야겠구나싶었다. 로비는 축제 분위기였다.

나중에 판소리를 잘 아는 사람의 이야기를 들으니, 박가빈 명창의 고음이 대단한 것이란다. 박 명창은 조상현 바디 강산제 소리 곳곳의 3단 고음을 가성 없이 진성으로 뽑아낸다고 한다. 맞다. 고음이 많았고, 추임새로 관객들이 함께 오르곤 했다. 마치 운동 경기에서 응원하듯이.

이제와서 내가 판소리 전문가가 되진 않겠지만, 이번에 알게 된 뜻밖의 판소리 세계에 매료돼 가끔은 보게될 것 같다. 독자들에게도 판소리 완창 관전은 버킷 리스트에 하나쯤 담아두고 체험해볼 것을 권한다. 머리가 굳기 전인 초중등학교에서 추임새를 가르친다면, 타인에게 맞추면서도 자신에게 집중하는 게 뭔지 알게되지 않을까 하는 생각이 들었다. 추임새 자유롭게 넣을 수 있는 세대를 기대하면서!