뉴스아트 이명신 기자 |

지난 2월 23일~25일 '신기술기반 장애예술 창작실험실 쇼케이스(이하 쇼케이스)'가 열렸다. 한국장애인문화예술원에서 장애예술과 기술을 융복합하는 실험을 위해 확보한 8억원의 예산이 결실을 보는 자리였다. 8억원으로 총 9팀을 지원했다. 그리고 그 중 5팀은 융복합 전시작품을, 4팀은 공연물을 제출했다.

라움콘의 <집을 잃어버린 남자>는, 뇌출혈 후 베르니케 실어증으로 인해 하고자 하는 말과 발화되는 말이 전혀 달라 소통하려 할수록 오히려 소통이 되지 않는 상황을 인터랙티브 미디어로 구현한 작품이다. 관객이 화면에 접근하면 비정상적으로 일그러진 음향이 만들어지면서 작가의 상황을 직접 체험할 수 있다.

김은설의 <청각장애 인공지능>은 보청기를 사용하는 작가가 듣는 행위를 인공지능 학습에 빗대, 말하는 관객의 입모양을 분절적 이미지로 인식해 이를 따라함으로써 소리를 내도록 구현했다. 소리는 자연스럽지 않고 때론 비슷하지도 않다. 청각장애자가 한 음절을 만들려면 엄청난 감각과 노력을 동원해야 함을 보여준다.

픽셀김으로 이미 널리 알려진 김현우의 <픽셀유니버스>는 작가의 작품들을 미디어아트로 구현했다. 작품에 등장하는 픽셀로 만들어진 선명한 색감의 그림과 수학공식들은 미디어아트에 놀라울 정도로 딱 들어맞았고, 상영 장소인 모두아트센터 모두스튜디오의 3면 격자창에도 "안성맞춤"이었다.

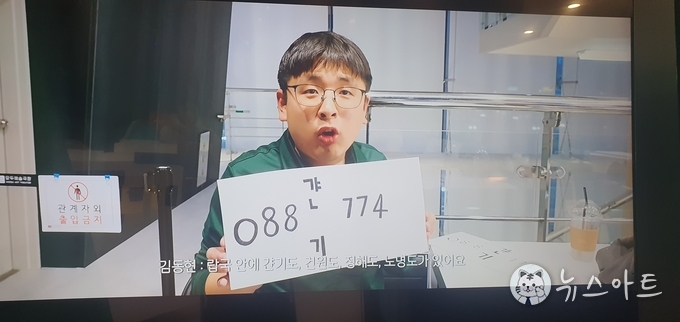

발달장애 예술인과 협업하는 '잇자잇자 사회적 협동조합'의 <랍국을 찾아서>는 자폐성 장애를 가진 김동현 작가가 만들어낸 상상의 세계를 게임 및 시각예술로 구현한 작품이다. 동심으로 가득한 그림체로, 게임화가 가능할 정도로 엉뚱하면서도 세밀하게 그러나 동시대의 이슈를 담아낸 세계를 구현했다.

함께 진행된 다양한 쇼케이스 가운데에는 시각장애와 관련된 프로그램이 돋보였다. 정보의 90%를 받아들이는 것은 시력이라고 한다. 그 시력을 완전히 잃은 사람들이, '시력 없이 보이는 것을 감각하는 방법'을 담은 영상과 프로그램이다.

김시락 무용가의 <들리는 춤>은, 제목부터 범상치 않았다. 문학에서 말하는 공감각적 표현만은 아닐 것이다. 시각장애인이 춤을 감상하는 방법을 말하고자 한다는데, 이것이 과연 어떻게 가능할지? 해법은 복잡하지 않았다. 무용수의 팔과 다리 등에 센서를 달고 움직임을 소리로 표현하고 몇 가지 규칙을 정한 거다. 무용수가 객석으로 가까와지면 소리가 커지고 멀어지면 작아진다 등이다.

낯선 규칙에 적응하기도 어려웠고, 동작과 소리 사이에 시간 간격이 생겨 비시각장애인의 경우 시각정보와 청각정보 사이에 혼란이 왔고, 따라서 청각이 예민하지 않은 비시각장애인이 청각을 통해 동작을 상상하는 것은 거의 불가능에 가까왔다. 하지만, 무용가 김시락의 의도를 파악하는 것은 어렵지 않았다.

굳이 저렇게까지 해서 무용을 감상해야 하냐고 할 수도 있지만, 그것은 취향과 자유의 문제이다. 아무튼 기회는 주어져야 한다. 좀 더 기술과 설계가 정교해진다면, 비시각장애인은 도저히 구별하기 어려운 점자를 익혀 책을 읽듯이 시각장애인도 '춤'을 감상할 수 있을 것이다.

미술을 감상하는 시각장애인은 이미 유명하다. 선천적 전맹인 시라토리 겐지씨다. 그는 쇼케이스 연계 프로그램인 라운드테이블에 참석해, 자신이 미술을 감상하는 법을 이야기했다. 그의 미술감상법은, 자세히 보고 오래보는 것이다. 어떻게? 함께 관람하는 비시각장애인의 언어적 설명을 통해서다. 그는 보이지 않기 때문에 선입견이 없고, 그와 동행한 사람은 보이지 않는 친구를 위해 최대한 자세히 그림에 대하여 설명해야 하기 때문에 오래 자세히 보게 된다.

본다는 행위가 없어서 (나의) 감상 행위에 의구심도 들었다. 그런데 보이는 사람 의견을 들어보면 전혀 다른게 많으니 그렇다면 나도 감상하는 거라는 생각이 들었다. 또 보이는 사람 말이 다 맞지 않다는 생각도 들었다. 그렇게 감상 경험이 쌓이자 이젠 보이는지 여부의 차이는 크지 않다고 생각하게 되었다. -- 시라토리 겐지

시각장애인과 관람하면, 비시각장애인도 한 자리에 오래 머물면서 그림을 보게되기 때문에 감상 태도가 달라진다고 한다. 패널로 참석한 토탈미술관 신보슬 큐레이터는 "사람들이 미술감상을 한다고는 하지만, 사실 너무 안 본다."고 한다.

대부분의 관람객이 전시회에 오면 한 번 쓱 훑어보고 나와요. 감상 결과를 물으면 한결같이 "좋았어요"라고 하죠. 구체적인 말은 없어요. 예술은 몰랐던 세계를 열어주는 역할을 해야 하는데... 하나같이 그냥 '좋았어요'라고만 해요... -- 신보슬 큐레이터

시라토리 겐지씨와 작품을 감상한 경험을 <눈이 보이지 않는 친구와 예술을 보러가다>라는 책으로 펴낸 가와우치 아리오씨는, 미술 지식이 없기에 나오는 시라토리 겐지의 다양한 반응으로 인해 '모르기 때문에' 미술감상이 더 즐거울 수 있다는 것을 알게되었다고 한다.

처음에는 (관객이) 작품에 다가가는 걸로만 생각했어요. 그런데 펠릭스 곤잘레스 토레스의 현대미술전시에서, 사탕 다발을 놓고 관객에게 하나씩 먹게했어요. 그 때 작품이 감상자에게 손을 뻗는 일도 있구나 생각했어요. 그 뒤로는 감상자가 놓치는 부분이 있을 것 같아서 더 열심히 감상했어요. - 시라토리 겐지

이번 쇼케이스에는 주말 하루 400명 이상의 관람객이 들었고, 신선한 작품들이 주는 자극도 컸다. 예술적 가치를 평가하기는 아직 이르지만, 예술 활동을 통해 장애를 이해하고 공감하도록 하는 사회적 책무만큼은 훌륭히 달성했다. 이 성과들이 박제화되지만 않는다면, 예술활동 자체가 장애와 비장애의 경계를 허무는 과정이 될 수 있겠다는 희망도 보여주었다.